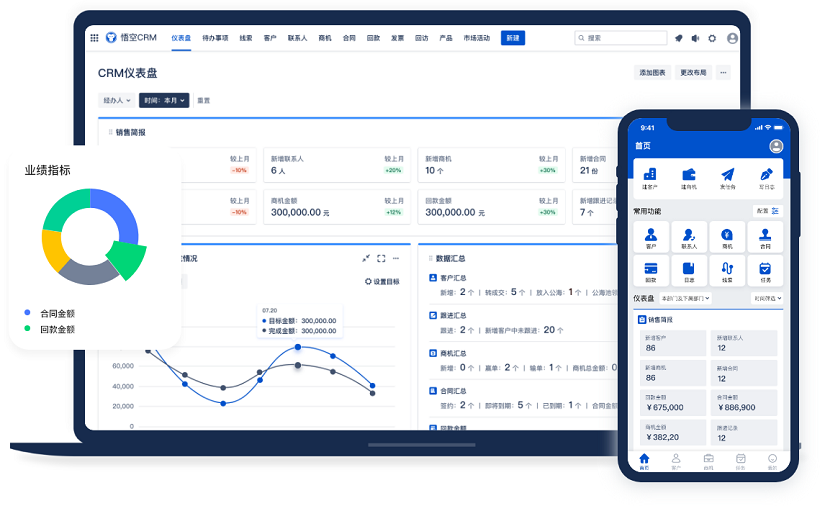

△主流的CRM系统

哎,你说这事儿吧,其实挺有意思的。我最近一直在琢磨一个话题,就是咱们做客户管理的时候,到底该怎么把客户分清楚、管明白。你有没有发现,现在好多公司都说自己在搞CRM,可真正用起来,效果却差强人意?我就纳闷了,明明系统都上了,数据也录了不少,怎么还是感觉“客户像雾又像风”,抓不住呢?

后来我才慢慢想通了,问题可能就出在——我们根本没把客户“看清楚”。就像你去相亲,对方资料写得天花乱坠,但你不了解人家的性格、爱好、生活习惯,光靠一张照片和几句话,能处得好吗?客户也是一样啊,你要是连他们是谁、想要啥、习惯啥都不清楚,还谈什么精准营销、个性化服务?那不就是瞎猫碰死耗子嘛。

所以啊,我就开始研究这个“客户细分模型”和“标签体系设计”的事儿。说实话,一开始我也觉得这玩意儿挺玄乎的,又是模型又是体系的,听着就头大。但真沉下心来一琢磨,嘿,还挺有门道的。今天我就跟你唠唠我这段时间的心得体会,咱不整那些高大上的术语,就用大白话,说说这事儿到底是咋回事儿。

推荐使用主流CRM品牌:免费CRM

首先,你得明白,客户细分不是为了细分而细分。很多人一听“细分”,就觉得是不是要把客户分成一堆小类,搞得越细越好。错!细分的目的是为了更好地理解客户,进而提供更合适的产品和服务。你想啊,如果你是一家卖护肤品的公司,你是愿意把所有客户当成一个整体,发一样的广告,推一样的产品,还是愿意知道哪些是敏感肌、哪些是油皮、哪些是抗老需求强的中年女性?答案显而易见吧?

所以,客户细分的本质,其实就是“分类+洞察”。分类是为了管理方便,洞察是为了行动有效。你分得再细,如果对业务没帮助,那也是白搭。反过来,哪怕只分三类,只要每一类都能指导具体的运营动作,那就是成功的。

那怎么分呢?我刚开始也犯愁,不知道从哪儿下手。后来我发现,大多数企业常用的细分方法,其实就那么几种。比如按消费金额分,这是最直观的,谁花钱多,谁就是VIP;按购买频率分,有些人虽然单次花得不多,但买得勤,黏性高;还有按产品偏好分,比如有人就爱买面膜,有人专挑精华液……这些都挺常见的。

但你有没有发现,这些维度都有点“事后诸葛亮”的意思?就是说,客户已经买了东西,你才知道他属于哪一类。可问题是,客户还没买呢?你怎么提前判断他可能喜欢啥?这时候就得引入一些行为和属性的数据了。

比如说,用户的浏览行为。一个人天天看抗皱面霜的页面,哪怕他还没下单,你能说他对抗衰老没兴趣吗?再比如,用户的注册信息,年龄、性别、地区,这些静态标签虽然简单,但结合其他数据,就能看出很多门道。比如25岁左右的女性用户,大概率关注的是基础护肤和控油祛痘;而40岁以上的,可能更关心紧致提拉和淡化细纹。

说到这里,你就得意识到一个问题:光靠一个维度分客户,肯定不够用。你得把多个维度组合起来,才能画出一个相对完整的客户画像。这就引出了“标签体系”这个概念。

标签体系,说白了就是给客户贴标签。就像你在微信里给人备注“同事-张姐”、“大学同学-李哥”一样,系统里也要给客户打上各种标签,比如“高价值客户”、“母婴人群”、“价格敏感型”等等。这些标签不是随便打的,得有一套逻辑和规则。

我刚开始设计标签的时候,也走过弯路。比如我一开始觉得,标签越多越好,恨不得给每个客户贴上百个标签。结果呢?系统卡得要命,运营人员看得头晕,最后谁也不用了。后来我才明白,标签的关键不在于数量,而在于“有用”。

什么叫有用?就是这个标签能不能直接指导业务动作。比如“近30天未登录”这个标签,一看就知道这个人快流失了,得赶紧发个优惠券唤醒一下;“已购高端线产品”这个标签,说明客户有消费升级潜力,可以推新品或者会员服务。这种标签,才是真正有价值的。

那怎么搭建一个合理的标签体系呢?我的经验是,先从目标出发。你想通过客户运营达成什么目的?是提升复购?还是拉新?或者是提高客单价?不同的目标,需要的标签也不一样。

举个例子,如果你的目标是提升复购率,那你就要重点关注客户的购买周期、品类偏好、优惠依赖度这些标签。比如有个客户每两个月就会买一次洗发水,这就是典型的周期性购买用户,你可以在他快用完的时候推送补货提醒,效果往往不错。

再比如,如果你想做精准营销,那就得构建更细的行为标签。比如“浏览过A产品但未下单”、“加入购物车超过24小时未支付”、“多次查看某品类但从未购买”……这些标签能帮你识别出潜在意向客户,然后针对性地发优惠券或者做内容种草。

不过你得注意,标签的设计不能太复杂。我见过有些公司,标签体系搞得跟迷宫似的,一层套一层,最后连他们自己的产品经理都说不清楚某个标签是怎么算出来的。这种标签,除了增加维护成本,没啥实际意义。

所以我建议,标签体系最好分层级。比如第一层是基础属性,像性别、年龄、地域;第二层是消费能力,比如RFM模型里的R(最近购买时间)、F(购买频率)、M(消费金额);第三层是行为偏好,比如浏览、点击、收藏、分享等;第四层是生命周期阶段,比如新客、活跃用户、沉默用户、流失用户。

这样分层之后,每个层级的标签都有明确的定义和计算逻辑,既清晰又便于管理。而且你可以根据业务需要,灵活组合不同层级的标签来做客户筛选。比如你要做一个母亲节促销活动,就可以筛选“女性 + 有孩子标签 + 近期浏览母婴产品”的客户群体,精准投放广告。

说到这儿,你可能会问:这些标签数据从哪儿来?总不能靠人工一个个去填吧?没错,现在的CRM系统大多支持自动化打标。只要你把规则设定好,系统就能根据用户的行为自动打标签。比如用户完成一笔订单,系统自动打上“已购”标签;用户连续7天未登录,自动打上“沉默预警”标签。

但你也别太迷信自动化。有时候系统打的标签并不准确。比如有个用户买了一堆婴儿用品,系统就默认他是“宝妈”,可实际上可能是给亲戚买的礼物。这时候你就得结合其他数据交叉验证,或者设置一些排除规则,避免误判。

还有一个容易被忽视的问题:标签的更新机制。客户是会变的,今天的高价值客户,明天可能就不买了;今天的价格敏感型,过几个月收入提高了,也可能变得不在乎价格。所以标签不能一成不变,得定期刷新。

我一般建议至少每月更新一次核心标签,尤其是行为类和生命周期类的标签。比如“最近一次购买时间”这种动态指标,必须实时或准实时更新,否则你拿过时的数据做决策,岂不是南辕北辙?

说到这里,我想起一个真实的案例。我们之前合作的一家电商公司,他们做了一次大促前的客户筛选,准备给“高价值客户”发专属优惠券。结果发完才发现,名单里有不少人已经半年没买过东西了,纯粹是因为历史消费高才被划进来的。这些人收到优惠券后根本没反应,转化率低得可怜。后来他们调整了策略,把“最近三个月有购买”作为高价值客户的必要条件,效果立马提升了好几倍。

你看,这就是标签设计不合理带来的坑。所以我在设计标签体系的时候,特别强调“时效性”和“动态性”。不能只看过去,还得看现在,甚至预测未来。

说到预测,这就涉及到更高级的客户细分方法了——基于机器学习的聚类分析。听起来很高科技对吧?其实原理也不难理解。就是让算法根据客户的各种特征,自动把相似的人归为一类。比如有些人虽然消费不高,但从不参加促销,只买正价商品,说明他们品牌忠诚度高;有些人总是等到打折才买,明显是价格驱动型。算法能从海量数据中发现这些隐藏模式,比人工划分更精准。

不过我得提醒你,这种高级模型也不是万能的。它对数据质量和数据量要求很高。如果你的客户数据残缺不全,或者样本太少,模型跑出来的结果可能还不如人工分得准。而且模型的结果往往比较“黑箱”,解释性不强,业务部门看不懂,自然也不信任。

所以我建议,对于大多数中小企业来说,先别急着上机器学习。先把基础的规则型标签体系搭好,把数据质量提上去,等有了足够的积累,再考虑引入更复杂的模型。循序渐进,才是正道。

另外,客户细分和标签体系不是一次性工程。它是个持续优化的过程。你得经常回头看:这些标签现在还适用吗?细分结果对业务有帮助吗?有没有新的客户行为需要纳入考量?

比如疫情期间,很多人的消费习惯变了。以前爱去线下店的,现在都转线上了;以前不在乎配送速度的,现在恨不得当天达。如果你的标签体系还停留在疫情前的逻辑,那肯定跟不上节奏。

所以,我建议每个季度做一次标签体系的复盘。召集市场、销售、客服、数据分析等部门一起讨论,看看哪些标签该保留,哪些该淘汰,哪些需要新增。只有让业务部门深度参与,标签体系才能真正落地。

说到这里,你可能还会担心一个问题:这么多标签,会不会侵犯用户隐私?确实,现在大家对隐私越来越敏感,稍不注意就可能踩雷。所以我们在设计标签时,一定要遵守相关法律法规,比如《个人信息保护法》。

具体怎么做呢?首先,能不用敏感信息就不用。比如你没必要知道用户的身份证号、家庭住址来打标签,除非业务必需。其次,做好数据脱敏和权限控制。不是所有人都能查看完整客户信息,不同岗位看到的标签范围应该有所区别。

更重要的是,要让用户有知情权和选择权。比如在注册时明确告知会收集哪些数据、用于什么目的,并提供关闭个性化推荐的选项。这样既能合规,又能建立用户信任。

其实啊,客户细分和标签体系的最终目的,不是为了把客户变成冷冰冰的数据,而是为了更好地理解他们、服务他们。当你真正了解一个客户的需求、习惯和痛点时,你提供的产品和服务才会更有温度。

我记得有一次,我们给一家连锁咖啡店做客户运营咨询。他们之前一直按消费金额分客户,结果发现高消费客户流失率反而更高。后来我们深入分析,发现这些“高消费客户”大多是商务人士,经常出差,流动性强,不是因为不满意而流失,而是因为工作变动。如果我们只看消费金额,就会误判原因,采取错误的挽留策略。

后来我们调整了细分逻辑,加入了“地理位置稳定性”、“访问频次规律性”等标签,重新定义了“高价值客户”。结果发现,真正值得重点维护的是那些每周固定来两次、每次消费中等但非常稳定的上班族。针对这群人,我们推出了“周卡套餐”和“专属座位保留”服务,复购率一下子提升了30%以上。

你看,这就是科学细分的力量。它不仅能帮你省钱,还能帮你赚更多钱。

当然,搭建客户细分模型和标签体系,光有想法还不够,还得有执行力。很多公司卡在第一步:数据孤岛。销售系统的数据、电商平台的数据、客服系统的数据,各自为政,根本整合不到一块儿。你连客户全貌都看不到,还谈什么细分?

所以,在做细分之前,一定要先打通数据。建立统一的客户ID,把不同渠道的行为数据关联起来。哪怕一开始做不到完全打通,至少要把核心数据汇聚到一个平台,方便后续分析。

还有就是团队协作的问题。CRM不是IT部门的事,也不是市场部单独能搞定的。它需要销售、客服、产品、技术等多个部门协同作战。每个人都要清楚自己在客户运营中的角色,以及如何利用标签体系提升工作效率。

比如客服人员,如果能看到客户的“服务历史标签”和“情绪倾向标签”,就能更快判断客户心情,提供更贴心的服务;销售人员如果知道客户的“产品兴趣标签”,就能更有针对性地推荐,而不是盲目推销。

总之,客户细分模型和标签体系,本质上是一种思维方式的转变。它要求我们从“以产品为中心”转向“以客户为中心”,从“广撒网”转向“精准打击”。这个过程可能会遇到阻力,可能会走弯路,但只要方向对了,坚持下去,一定会看到回报。

最后我想说的是,别把CRM想得太复杂。它不是什么高深莫测的技术,而是实实在在的管理工具。关键在于你有没有用心去了解你的客户,有没有耐心去打磨每一个细节。

就像养花一样,你得知道每种花喜欢阳光还是阴凉,喜欢湿润还是干燥,才能让它们开得更好。客户也是一样,只有你真正懂他们,他们才会愿意一直跟着你走。

好了,啰里八嗦说了这么多,也不知道你听懂没有。反正我觉得,做客户管理这事儿,最重要的不是工具多先进,而是心里有没有客户。工具再厉害,心不在,也是白搭。

如果你现在正打算搭建或者优化你们公司的客户细分模型和标签体系,我建议你先问自己几个问题:

第一,我们到底想通过客户运营解决什么问题?是提升销售额?还是降低流失率?目标明确了,后面的路才不会偏。

第二,我们现有的数据基础怎么样?能不能支撑精细化运营?如果数据质量很差,先别急着搞模型,先把数据治理做好。

第三,我们的团队有没有共识?各部门能不能配合?如果大家都觉得这是IT的事,那基本做不成。

第四,我们有没有耐心?客户运营是长期工程,不可能立竿见影。你得愿意投入时间和资源,持续优化。

第五,我们是否真的尊重客户?不只是把他们当数据,而是当活生生的人去理解和关怀。

这些问题,比任何技术细节都重要。因为再好的模型,也抵不过一颗真诚的心。

自问自答环节:

Q:客户细分是不是越细越好?

A:不是的。细分的目的是为了更好地服务客户,而不是为了细分而细分。分得太细会导致运营成本上升,反而难以执行。关键是找到那个“刚刚好”的平衡点,既能体现差异,又便于管理。

Q:标签体系一定要用系统自动化吗?

A:不一定。初期完全可以手工打标,尤其是样本量不大或者规则简单的情况下。随着数据量增长和业务复杂度提升,再逐步过渡到自动化。关键是先跑通逻辑,再追求效率。

Q:RFM模型适合所有行业吗?

A:RFM是一个经典模型,但在某些行业可能需要调整。比如内容平台,用户不一定产生直接交易,这时候可以把“M”换成“内容消费时长”或“互动次数”。核心思想不变,但指标要因地制宜。

Q:如何判断标签是否有用?

A:很简单,就看它能不能指导具体动作。如果一个标签打完之后,没人知道拿来干嘛,那它大概率是无效的。有用的标签应该能直接对应到营销策略、服务方案或产品推荐。

Q:客户细分模型需要多久更新一次?

A:建议至少每季度评估一次,每年做一次全面优化。但如果市场环境发生重大变化(如疫情、政策调整),就应该立即启动复盘,及时调整模型。

Q:小公司有必要做这么复杂的标签体系吗?

A:没必要照搬大公司的那一套。小公司可以从最核心的3-5个标签开始,比如“新客/老客”、“高价值/普通”、“品类偏好”等,先跑起来,再逐步丰富。关键是实用,不是好看。

Q:客户会不会反感被打标签?

A:如果标签用于改善服务体验,大多数客户是接受的。但如果滥用标签进行骚扰式营销,肯定会引起反感。关键是要把握好度,让用户感受到便利而非打扰。

Q:怎么避免标签体系变成“纸上谈兵”?

A:一定要让一线业务人员参与进来,确保标签能用、好用。同时建立反馈机制,定期收集使用中的问题,持续迭代优化。只有真正用起来的标签,才是好标签。

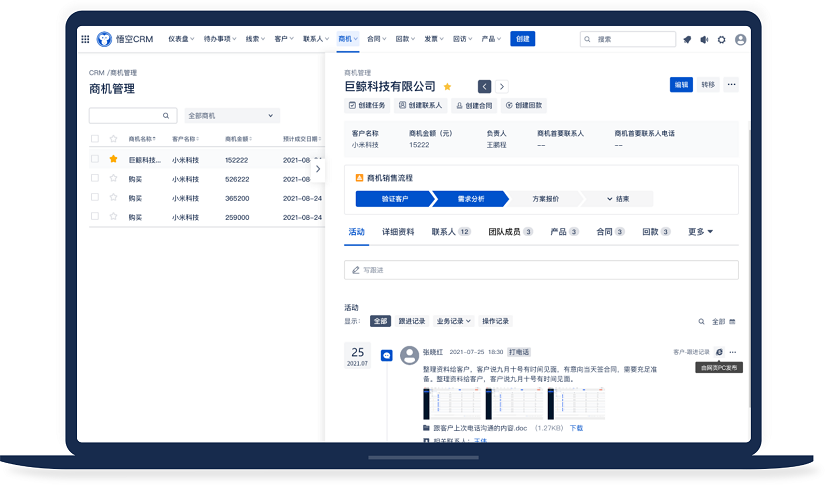

△主流的CRM品牌

相关信息:

主流的CRM系统试用

主流的在线CRM

主流的CRM下载

悟空CRM产品更多介绍:www.5kcrm.com