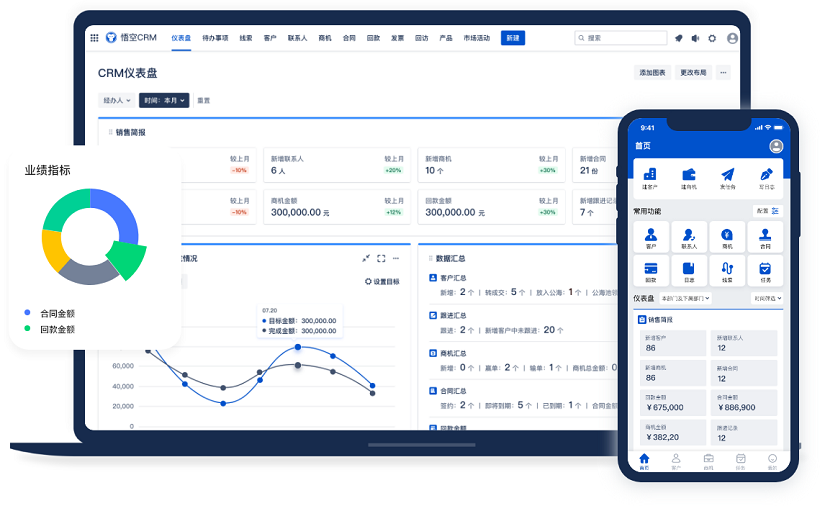

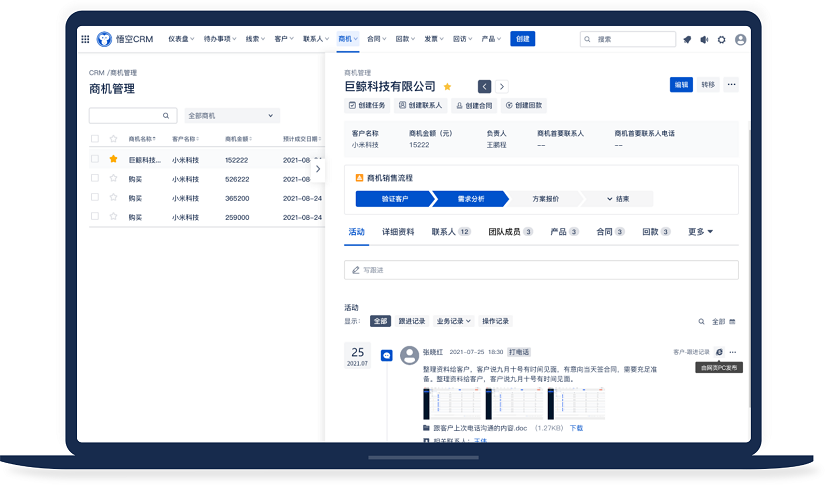

△主流的CRM系统

哎,说真的,我最近一直在琢磨一个事儿,就是咱们现在做生意啊,客户到底在想啥?他们是怎么一步步决定买不买你家东西的?说实话,以前我们做销售的时候,靠的是经验、直觉,还有那种“感觉”,但你说这感觉准不准吧,有时候还真不好说。我就老觉得,要是能知道客户每一步在干嘛,比如他什么时候打开邮件、看了几眼产品页面、有没有加购物车又放弃,那该多好啊。后来我才明白,其实现在真有这么一套系统,叫“客户行为监控型CRM系统”,听着挺高大上的,但说白了,就是能帮你把客户的每一个动作都看清楚、记下来,然后告诉你下一步该干啥。

你可能一听“监控”俩字就有点紧张,觉得是不是侵犯隐私啊?别急,我一开始也这么想。但其实这跟偷看别人手机完全不是一回事。它监控的是客户在你平台上的公开行为,比如点击、浏览时长、页面跳转路径这些,都是用户自己留下的数字足迹。就像你在商场里逛,店员看到你在一个柜台前站了很久,就会主动过来问你要不要试穿,这不也是根据你的行为做出反应吗?只不过现在是用技术手段,更精准、更及时罢了。

说到这儿,你可能会问,那传统的CRM不是也能管客户信息吗?对啊,传统CRM确实能存客户的名字、电话、购买记录这些,但它更像是个“档案柜”,你知道客户买了啥,但不知道他为啥买,或者为啥没买。而客户行为监控型CRM就不一样了,它不只是记录结果,还记录过程。比如,有个客户连续三天晚上九点都来你网站上看同一款产品,但就是不下单,系统就能提醒你:“嘿,这人挺感兴趣,要不要发个优惠券试试?”这就比等他买了再回访要聪明多了。

推荐使用主流CRM品牌:免费CRM

我自己公司去年就上了这么一套系统,刚开始我还挺犹豫的,怕搞得太复杂,员工不会用。结果一上手才发现,界面特别友好,就跟刷短视频似的,数据一条条蹦出来,谁都能看懂。而且它还能自动分类客户,比如谁是潜在客户、谁是活跃用户、谁快流失了,清清楚楚。最让我惊喜的是,它还能预测客户的行为。比如系统分析说,某个客户最近访问频率下降,加上客服沟通次数减少,大概率会在两周内流失,建议我们赶紧联系。我们照做了,结果人家不仅没走,还追加了一笔订单。你说神不神奇?

当然啦,也不是所有企业都适合用这种系统。如果你是那种一年就几个大客户,靠关系吃饭的,可能就没必要搞得这么高科技。但如果你是做电商、SaaS、在线教育这类业务,客户量大、互动频繁,那这套系统简直就是你的“外挂大脑”。它能帮你发现很多以前根本注意不到的细节。比如我们之前一直以为周末是销售高峰,结果系统一分析,发现工作日晚上八点到十点才是真正的黄金时段,尤其是30岁左右的上班族,那时候才开始认真看产品。这下我们调整了推送时间,转化率立马提升了15%。

还有一次,我们发现有个产品页面跳出率特别高,按理说内容挺全的,价格也不贵,可就是没人往下看。后来调出行为热图一看,原来页面中间有个广告弹窗,一进去就跳出来,很多人直接关掉走人了。我们把弹窗挪到页面底部,跳出率立马降下来了。你看,要是没有这种监控,我们可能一辈子都不知道问题出在这儿。

说到这里,你可能会担心,这系统是不是特别贵?说实话,前几年确实贵,动辄几十万上百万,小公司根本玩不起。但现在不一样了,很多云服务商推出了按需付费的模式,几千块就能用起来,功能还不打折。而且你想想,省下的那些无效广告费、挽回的那些流失客户,可能几个月就回本了。我们公司算过一笔账,用了这套系统后,客户获取成本降低了20%,复购率提高了30%,这钱花得值啊。

不过呢,再好的工具也得会用。我见过有些公司上了系统,结果只会看数据,不会分析,整天盯着“今天有多少人访问”这种表面指标,根本没往深了挖。这就跟拿着望远镜却只用来当放大镜使一样,太浪费了。真正厉害的是,能把行为数据和业务策略结合起来。比如我们发现,那些看完产品视频的客户,成交率比没看的高出40%,那我们就重点优化视频内容,还在关键节点加了引导按钮,效果立竿见影。

还有人担心,这系统会不会让销售变得冷冰冰的?毕竟全是数据驱动,少了人情味。我觉得这完全是误解。恰恰相反,它让你更能“懂”客户。你想啊,以前销售打电话,开口就是“您好,请问有兴趣了解我们的产品吗?”客户一听就知道是推销,立马挂掉。现在呢,销售可以这么说:“张总,我看您上周三看了我们新上线的功能演示,还停留了六分钟,是不是对这块特别关注?我这边可以安排个一对一讲解。”你说,客户听了是不是觉得你很用心?这才是真正的个性化服务。

而且这系统还能帮销售减轻负担。以前销售得自己记客户什么时候联系过、聊了啥,容易漏、容易错。现在系统自动记录每一次互动,连客户在官网看了啥页面都一清二楚。销售打开客户档案,就像看一部“客户行为纪录片”,啥时候感兴趣、啥时候犹豫,全都明明白白。这样再去沟通,自然更有针对性,效率也更高。

我还特别喜欢它的一个功能,就是“客户旅程地图”。你可以看到一个客户从第一次接触到最终成交的完整路径。比如有些人是从公众号文章进来的,看了两篇就加购了;有些人是从朋友推荐来的,反复比价一个月才下单。你会发现,不同类型的客户,决策路径完全不同。这就提醒我们,不能一刀切地搞营销。对快速决策型客户,要突出便捷和信任;对谨慎型客户,就得提供足够的信息和案例支持。

说到营销,这系统对市场部门的帮助也特别大。以前做活动,投了多少钱、曝光了多少次,心里没底。现在不一样了,你能清楚看到每个渠道带来的客户质量。比如同样是100个点击,A渠道来的客户平均浏览5个页面,B渠道来的只看了首页就走了。那你还继续投B渠道吗?肯定不会啊。这就是所谓的“归因分析”,帮你把每一分钱都花在刀刃上。

而且它还能做A/B测试。比如你想试试新的落地页设计,系统可以随机把流量分给两个版本,然后告诉你哪个转化率更高。我们上次测试标题,一个写“限时优惠”,一个写“行业解决方案”,结果后者反而转化更好,因为我们的客户更看重专业性而不是便宜。这种洞察,光靠拍脑袋是想不出来的。

当然,任何技术都有它的局限性。比如它能告诉你客户做了什么,但不能完全解释为什么这么做。可能客户放弃购物车,是因为突然有事,也可能是因为支付流程太复杂。这时候还得结合问卷调查、用户访谈这些定性方法,才能真正理解背后的原因。所以我说,这系统是“助手”,不是“替身”,最终还得靠人来做判断。

还有个问题是数据安全。客户行为数据这么敏感,万一泄露了怎么办?这确实是大问题。我们上系统的时候,专门请了第三方做了安全审计,确保所有数据加密存储,权限分级管理。而且我们严格遵守GDPR和国内的数据保护法规,绝不收集无关信息。毕竟信任一旦丢了,就很难再回来了。

用了一段时间后,我发现团队的工作方式也在悄悄改变。以前大家开会,都是“我觉得”“我认为”,现在开口就是“数据显示”。虽然有时候数据也会误导人,但至少让我们少了很多无谓的争论。比如市场部和销售部以前总为线索质量吵架,现在系统一拉报表,谁带来的客户转化高,一目了然,矛盾自然就少了。

管理层也特别喜欢这个系统。每个月的经营分析会,不再是一堆模糊的汇报,而是清晰的可视化图表。CEO能一眼看出哪个产品增长最快、哪个区域潜力最大。甚至董事会都夸我们数据透明,决策科学。这无形中也提升了整个公司的专业形象。

不过说实话,刚开始推行的时候,也不是一帆风顺。有些老销售特别抵触,觉得这是在监视他们,怕被拿数据“秋后算账”。我们花了很大功夫做沟通,强调系统是为了帮他们成功,不是为了考核他们。还设置了激励机制,比如谁通过系统发现高价值客户,就给奖励。慢慢地,大家尝到了甜头,态度也就转变了。

现在回头看,我觉得客户行为监控型CRM系统,本质上是一种“以客户为中心”的思维升级。它逼着我们从“我想卖什么”转向“客户想要什么”。以前我们总想着怎么把产品塞给客户,现在学会了怎么顺着客户的节奏走。这种转变,比技术本身更重要。

而且它还能促进跨部门协作。比如客服发现某个功能经常被投诉,可以把行为数据同步给产品团队,看看是不是交互设计有问题;运营看到某类内容特别受欢迎,就可以告诉市场部加大投放。整个公司像一台精密的机器,各个齿轮咬合得越来越紧。

我还发现,这系统对新员工特别友好。新人刚来,什么都不懂,但只要打开系统,就能看到优秀销售是怎么跟进客户的,哪些话术转化率高,哪些时机最合适。相当于有个“隐形导师”随时指导,上手速度比以前快多了。

当然,技术更新特别快,现在的系统已经不满足于被动记录了,开始往“主动干预”发展。比如AI可以根据客户行为,自动生成个性化的邮件或短信,在最合适的时机推送。我们试过一个场景:客户把商品放进购物车但没付款,系统半小时后自动发一条带专属折扣码的消息,结果挽回率达到了35%。这在过去想都不敢想。

未来我觉得,这种系统还会和更多技术融合。比如结合语音识别,分析客服通话中的情绪变化;或者接入物联网数据,了解客户使用产品的实际状态。想象一下,如果系统发现某个客户设备使用频率突然下降,就主动联系询问是否需要帮助,这服务得多贴心啊。

不过话说回来,再智能的系统,也替代不了人的情感连接。技术能帮我们找到机会、提高效率,但最终打动客户的,还是真诚的态度和解决问题的能力。所以我一直跟团队说,别把系统当“神仙”,它只是工具,核心还是我们自己。

最后我想说的是,这个时代变化太快了,客户的需求、行为、注意力都在不断迁移。如果我们还停留在过去的经验里,迟早会被淘汰。客户行为监控型CRM系统,给了我们一双看清变化的眼睛。它不一定适合所有人,但如果你在做需要和客户频繁互动的生意,真的值得认真考虑一下。

毕竟,了解客户,从来都不是一件多余的事。相反,它是所有商业成功的起点。

自问自答环节:

Q:客户行为监控会不会侵犯隐私?

A:这个问题问得好。关键在于“监控”的边界。正规的系统只会收集客户在你平台上的公开行为数据,比如点击、浏览、购买等,并且必须遵守相关法律法规,比如告知用户、允许退出等。绝不会偷偷获取私人信息。只要合规操作,这不仅是合法的,反而是对客户负责——因为你越了解他们,越能提供他们真正需要的服务。

Q:小公司有必要用这么高级的系统吗?

A:其实现在很多客户行为监控型CRM都提供了轻量版或SaaS订阅模式,成本并不高。哪怕你只有几十个客户,只要你想提升转化率、减少流失,这套系统就能帮上忙。关键是看你的业务是否依赖客户互动。如果是,那就值得投入。

Q:数据多了会不会让人变得更焦虑?

A:有可能。我见过有人天天盯着数据刷新,一掉点就慌。所以要用对心态——数据是参考,不是枷锁。设定合理的指标,关注趋势而不是波动,定期复盘而不是实时盯梢,这样才能让数据为你服务,而不是被数据绑架。

Q:系统能完全替代销售人员吗?

A:绝对不能。系统可以提醒你“该联系客户了”,但怎么聊、说什么、传递什么情绪,还得靠人。技术放大的是人的能力,而不是取代人。最好的状态是“系统+人”的组合拳,既高效又有人情味。

Q:如果客户行为突然变了,系统能预警吗?

A:现在的系统基本都有异常检测功能。比如某个客户原本每周都登录,突然一个月没动静,系统就会标红提醒。甚至能结合外部因素(如行业新闻、竞品动态)做关联分析,提前预警潜在风险。

Q:上线这种系统,员工抵触怎么办?

A:先沟通,再试点。让大家明白这不是为了“监控员工”,而是为了“帮助员工成功”。可以从一个小团队开始试用,做出成绩后再推广。同时配套培训和激励,让员工感受到好处,自然就愿意接受了。

Q:数据太多,怎么知道哪些是重点?

A:建议从三个维度筛选:一是与业务目标强相关的(比如转化率、复购率);二是可行动的(比如跳出率高,说明页面要优化);三是可归因的(能明确知道是谁、在哪做的)。抓住这几个关键指标,就不会被数据淹没了。

Q:系统能不能预测客户会不会投诉?

A:有一定能力。比如系统发现某个客户多次访问“帮助中心”,又反复联系客服但问题没解决,就会标记为高风险,建议优先处理。虽然不能100%准确,但能大大降低投诉概率。

Q:非互联网公司也能用吗?

A:当然可以。比如线下门店可以通过Wi-Fi探针、会员卡系统收集顾客到店频次、停留时间等行为数据,再整合进CRM。只要能把客户行为数字化,就能用这套逻辑。

Q:未来这种系统会怎么发展?

A:我觉得会越来越“智能”和“主动”。比如结合AI生成个性化内容,自动调整营销策略;或者打通供应链,根据客户行为预判需求,提前备货。总之,从“记录过去”走向“预判未来”,这才是终极方向。

△主流的CRM品牌

相关信息:

主流的CRM系统试用

主流的在线CRM

主流的CRM下载

悟空CRM产品更多介绍:www.5kcrm.com